Le système scolaire français : maux et remèdes

Entretien avec Peter Gumbel

Journaliste, auteur et essayiste britannique, Peter Gumbel a été longtemps correspondant du Wall Street Journal en Europe puis du Time et de Fortune. En 2010, il publie On achève bien les écoliers, un essai sur le système scolaire français qui fait grand bruit, suivi en 2013 de Elite Academy et, en 2015, de Ces écoles pas comme les autres. Il est aujourd’hui directeur éditorial au McKinsey Global Institute. Trois Quatorze a choisi de lui présenter les résultats et les commentaires les plus significatifs de l’enquête que le journal a menée auprès de ses participants et de les confronter à son analyse. Le débat porte sur la pression exercée par le système scolaire français et les moyens de s’y soustraire.

Peter Gumbel — Le fait de ne pas être Français m’a beaucoup aidé. Le fait que je ne sois pas partie prenante du système me donnait une forme de crédibilité. J’avais un regard neuf, je pouvais plus facilement établir un constat objectif, voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, analyser les différences entre les systèmes.

Le stress scolaire : un mal français ?

3.14 — Les résultats de notre enquête sur le bien-être viennent aujourd’hui confirmer ce que vous avanciez, il y a déjà dix ans, dans ce recueil. Pour tout ce qui touche à la notion de bien-être à l’école, les lycéens français jugent très sévèrement notre système. Les élèves français se disent particulièrement anxieux (question 3), fatigués (question 6) ; ils sont souvent «malades» à l’idée d’aller à l’école (question 5) et se sentent la plupart du temps totalement sous pression. Et ce constat —c’est particulièrement intéressant— est confirmé par les lycéens étrangers qui « pratiquent » et connaissent notre lycée. Quelle part a pris cette notion de niveau de stress et de mal-être des élèves dans votre analyse du système scolaire français?

P. G. — Une part prépondérante. Il apparaît à travers toutes les enquêtes qu’en France le niveau de stress ressenti par les élèves est très élevé. Ce point est indiscutable et la question reste clé car elle influe sur tout le système. Deux choses se dégagent avec évidence. Premièrement, les écoliers français souffrent d’un manque de sentiment d’appartenance à leur école : les sondages PISA font apparaître que, tous pays de l’OCDE confondus, 80 % des élèves se sentent membre à part entière de leur école. Or ils sont moins de 50 % en France ! La France à ce niveau fait donc figure d’exception. Or, ne pas se sentir « chez soi », mais «étranger» à son école (réponse 2) induit déjà un fort niveau d’inquiétude. Ajoutons à cela la question de la pression exercée par les résultats (pression exercée tant par l’école que par les parents) et la peur de l’échec qui la sous-tend (réponse 4), et l’on comprend alors que les Français n’aient pas confiance en eux à l’école.

3.14 — La question du stress a des causes profondes au premier rang desquelles vous identifiez clairement la peur d’être « déclassé » ?

P. G. — C’est certain, oui. En France, le diplôme est la pierre angulaire des études. Un des paradoxes du système est de condamner d’un côté l’élève à réussir (car « échouer » équivaut à être déclassé) et, de l’autre, de ne pas vraiment encourager sa réussite. Sans compter —et c’est plus problématique encore— que le système en lui-même, au lieu de se baser sur l’idée que tous peuvent et doivent progresser, est basé sur le principe de sélection et donc sur l’idée que certains —voire beaucoup— vont échouer.

3.14 — Voyez-vous une autre explication à ce niveau de stress particulièrement élevé en France ?

P. G. — Le manque d’exutoire, à n’en pas douter. Les lycéens trouvent les cours trop longs et trop nombreux (F). Leurs journées sont particulièrement harassantes. Or, ils n’ont quasiment aucune échappatoire : très peu de sport, de musique, d’art, pas de clubs. En Angleterre, aux États-Unis, on passe deux ou trois après-midi par semaine à faire du sport au sein de l’école, ou du théâtre… Cela fait totalement partie de l’éducation. Les activités physiques, artistiques, sociales et autres viennent contrebalancer les cours dits académiques. En Allemagne ou aux États-Unis, il y a, par exemple, des orchestres (ou « Band ») au sein du collège ou du lycée. Tous ceux qui y participent sont non seulement amenés à faire preuve d’engagement et de rigueur, à développer leur sens de la discipline individuelle et collective… mais ils sont par ailleurs très valorisés par ces pratiques, car ils deviennent les porte-drapeaux de leur lycée. Tout cela les motive, leur permet de relâcher la pression et de se dégager du stress. L’école française ne propose aucune soupape de ce type.

3.14 — Vous partez de l’hypothèse qu’il y a un lien direct entre bien-être, motivation et performance, n’est-ce pas ?

P. G. — Le sentiment d’appartenance et la possibilité de bénéficier d’exutoire entretient le bien-être, lequel bien-être est indispensable à un bon apprentissage. Toutes les recherches le prouvent. Si on se sent bien à l’école, il se produit ce qu’on appelle une « autorégulation de l’apprentissage » : on est heureux d’aller à l’école, on s’investit, on travaille, on a des résultats, on est plus heureux encore, etc. Un cercle vertueux s’installe. Si l’élève sort de ce cercle, il est dégoûté et il décroche. Ce qui est très curieux, c’est que l’on connaît tout cela parfaitement depuis trente ans (au niveau du ministère, des académies…), mais que l’on se refuse à mettre l’accent sur la motivation, notamment au niveau de la formation des enseignants et dans le système d’évaluation.

3.14 — Vous considérez la question de la fin des études comme un révélateur de ce mal français. Pourquoi ?

Oui, car c’est un moment symptomatique des relations entre les lycéens et l’institution. Les élèves ont passé quinze ans à l’école; ils ont validé leur scolarité par un diplôme qui a mobilisé l’essentiel de leurs forces et de leur énergie (lequel diplôme s’inscrit comme la pierre angulaire du système)… et les voilà qui s’apprêtent à quitter leur école, sans un mot, sans un commentaire et sans un bruit. Or, comment cela se passe-t-il ailleurs ? En Allemagne, en Angleterre —et encore plus aux États-Unis—, on fait une belle cérémonie, on organise une remise des diplômes, on remercie les profs… en un mot: on fête l’événement. En France, en général, il ne se passe absolument rien.

3.14 — Un élève nous décrit parfaitement cela : « Le dernier jour est d’une grande tristesse. On a stressé 10 ans pour passer le bac ; on se retrouve un matin sous des panneaux gris ; on joue des coudes pour consulter les résultats ; on manifeste sa joie dans son coin (ou bien on pleure) et on s’en va… Et c’est fini ! » Un autre compare la fin de la scolarité à la « quille » (« vivement qu’on se tire ») et l’assimile à une fin de conflit.

P. G. — Oui c’est exactement cela. Toute proportion gardée, on « fuit l’enfer ». Parfois même, les élèves mettent le feu aux poubelles ou détruisent quelque chose. C’est un rite de passage par la négative. Cette façon de dire « au revoir » à son lycée en dit long sur le rapport des Français à leur école. C’est un véritable révélateur

P. G. — On est là aux antipodes de ce qu’il faut faire. L’école française a du mal à se mobiliser sur l’idée d’encouragement. « Je vais vous aider à progresser et à réussir » ne fait absolument pas partie de sa grammaire.

Évaluation et sélection

3.14 — D’où nous vient cette culture ?

J’ai beaucoup réfléchi à cette question. Il y a deux camps. Ceux qui disent: « L’école est comme ça parce que les Français sont comme ça », et ceux qui disent « Les Français sont comme ça parce que leur école est comme ça. » Pour dénouer cette histoire d’œuf et de poule, il faut regarder, je crois, du côté de la logique historique et de celle de l’apparition des grandes écoles, au tout début du XIXe siècle. Ces écoles ont toujours cherché à sélectionner les enfants et ont poussé ce principe de sélection à l’extrême. Ce système perdure au niveau des prépas : on veut trier et trier encore, jusqu’à garder les meilleurs… et il déteint forcément sur tout le système. Pendant longtemps cela a marché, car l’éducation en général était volontairement élitiste. Mais le système n’est plus du tout adapté à la démocratisation de l’éducation et au besoin évident et clairement énoncé par ailleurs que « tout le monde » —ou en tout cas le plus grand nombre— réussisse.

3.14 — Les élèves étrangers sont frappés par le fait que les lycéens français sont traumatisés par l’évaluation permanente à laquelle ils sont soumis. D’après eux, en France, les notes ne servent pas à évaluer les acquis ou le travail, mais à juger. Ce souci de la sélection permanente dont vous parlez aurait-il un lien avec la méthode d’évaluation ?

P. G. — Dans la plupart des pays, il est tout à fait possible d’avoir la note la plus haute. En France c’est quasiment impossible: la note est avant tout un outil de comparaison et de compétition. On n’atteint jamais vraiment le haut niveau. Le système ne sait pas donner des 20/20 ou des A, mais il attribue en même temps facilement des zéros. Ainsi, il décourage l’élève, qui va vite comprendre qu’il ne sert à rien d’en faire trop dans la mesure où le très bon résultat est inatteignable. Cette façon de procéder est donc très dévalorisante. Sans compter que la notation est très aléatoire: un « prof » peut décider de donner 12 là ou un autre donnera 15. Il y a un manque de cohérence. Si la note sert simplement à sélectionner ou à mettre en concurrence et qu’elle ne valide pas la compréhension ou le travail bien fait par une vraie félicitation, elle va forcément décourager le plus grand nombre. Les résultats des évaluations internationales prouvent la médiocrité du système français à ce niveau-là. La notation à la française peut rapidement plonger les enfants qui ne suivent pas dans un cercle vicieux : démoralisation, démotivation, redoublement, décrochage… Quant à ceux qui sont très bons, ils n’ont pas forcément l’envie d’aller plus haut puisque leur effort, on l’a vu, ne sera pas assez récompensé.

3.14 — La plupart de ceux qui vont vivre une année dans une « High School » aux États-Unis, sont surpris de découvrir un système américain beaucoup moins anxiogène que le nôtre. À l’opposé, un grand nombre d’adolescents américains qui ont étudié en France s’étonne que les élèves français soient soumis à une telle culture du résultat. N’y a t-il pas une forme de paradoxe à ce que ce pays (les États-Unis) qui incarne libéralisme et concurrence ait une école qui attache bien moins d’importance à la compétition entre élèves que l’école française ?

On rejoint là le problème que nous avons identifié tout à l’heure : un système qui a pour logique et pour objectif la sélection entretient forcément la concurrence. Les États-Unis vont plus facilement partir du principe que tout le monde peut réussir à sa façon : qui en sport, qui en anglais, en musique, en maths, etc. Cette façon de penser permet plus facilement à chaque élève de se faire une place —sa place— dans l’école.

3.14 — La question du travail de groupe (question 7) et de son développement très limité en France entre-t-elle dans cette même problématique ?

P. G. — On sait que le travail en équipe —qui consiste à se mettre ensemble pour trouver non seulement la bonne réponse, mais aussi la bonne méthode—, a des effets très positifs sur le développement personnel de l’élève. Le « Singapore Math » en est une parfaite illustration. Cette approche pédagogique, qui est basée sur la collaboration et la communication entre élèves (comparaison des raisonnements, verbalisation de sa pensée et de sa théorie, puis explication aux autres groupes), obtient d’excellents résultats. Or, en France, on est très loin de cela, voire à l’opposé : l’élève français est particulièrement isolé dans son travail… et il l’est bien plus que d’autres. Il est difficile, là encore, de ne pas rapprocher cette vision française individualiste de l’objet premier du système, qui consiste avant tout à sélectionner. Or, le monde moderne demande de savoir travailler en équipe.

Trouver sa place à l’école

3.14 — Il apparaît à lire les résultats de notre enquête que les élèves français n’ont pas confiance en eux et n’ont pas, à quelques exceptions près, confiance dans leurs professeurs (question 10). Et cela est confirmé par les étrangers qui comparent le lycée français avec leur propre école. Ils dénoncent des effets de « feed-back » parfois dévastateurs. Un sondé étranger écrit à propos du système français : « Au lycée il y a de la méfiance des élèves envers les profs et des profs envers les élèves, mais aussi des profs envers l’administration (et inversement), des parents vis-à-vis des profs et également de leurs enfants, des élèves envers les autres élèves, etc., etc. » Avez-vous été vous-même témoin de cette méfiance réciproque et quasi généralisée ?

P. G. — Absolument. Le stress et le doute ne touchent pas que les élèves : ils touchent les enseignants et même les directeurs d’établissements. Tout le monde est en guerre avec tout le monde. L’état et la qualité des relations entre professeurs et élèves sont au cœur de la question du bien-être scolaire et de l’efficacité pédagogique. C’est ce que fait clairement ressortir une étude remarquable d’un chercheur néo-zélandais, laquelle démontre avant tout que la transmission est efficace si, de son côté, le professeur est capable de se mettre dans la tête de l’élève et si, depuis sa position, l’élève est capable de se mettre dans la tête du professeur (pour comprendre l’approche de l’enseignant et donc comprendre pourquoi, en tant qu’élève, il doit faire telle et telle chose). On doit rechercher cette symbiose, comprendre autant que faire se peut les pensées, les objectifs et les difficultés de l’autre. Des relations multilatérales dégradées vont à l’encontre de ce principe et sont donc particulièrement néfastes.

3.14 — Nos sondés pensent, à près de 70 %, que les concepts de bien-être et d’exigence en matière d’apprentissage fonctionnent plutôt ou totalement de pair. Mais cette idée n’est pas partagée par l’essentiel des acteurs du paysage pédagogique français. Le débat a-t-il lieu d’être ?

P. G. — J’ai été invité sur un plateau où un intervenant prétendait qu’il fallait nécessairement souffrir pour apprendre. C’est tout simplement absurde. Aujourd’hui, toutes les recherches prouvent que le cerveau bloque sous l’effet d’un trop grand stress et qu’il n’y a pas d’apprentissage sans plaisir et sans motivation. Tous ceux qui contestent ces données essaient de justifier l’injustifiable, à savoir: la souffrance de l’élève, le mépris dont on fait preuve à son égard. Beaucoup d’écoliers français se sentent, à un moment ou à un autre, humiliés. Or tout ce qui vous rabaisse est contraire à l’apprentissage. La question ne se pose donc même pas.

3.14 — Et la question de savoir si on met l’élève ou le savoir au centre du système ?

P. G. — C’est un débat typiquement français mais qui n’a pas lieu d’être non plus. Cette question rejoint le problème précédent. Il est impossible de ne pas tenir compte du récepteur.

Bien-être et exigence pédagogique

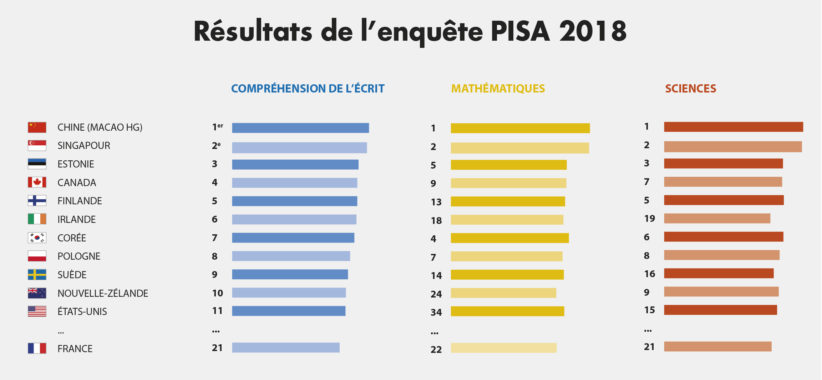

3.14 — Les résultats PISA (voir ci-dessus), même s’ils sont en progrès, ne sont pas très favorables à l’école française. Et pourtant, les lycéens français et même les lycéens étrangers (qui connaissent l’école française) mettent en avant les qualités —tant au niveau de la réflexion que du savoir— de notre système. Vit-on sur un mythe ?

P. G. — Je ne suis pas PISA-fétichiste. Ces classements ne sont pas l’alpha et l’omega. Pour autant, ils sont révélateurs d’un tas de choses et ont permis de remettre en cause des certitudes. Avant 2000 et les premiers classements PISA, la France et l’Allemagne se jugeaient excellentissimes (alors que ces deux nations étaient plutôt médiocres). L’Allemagne en découvrant ces classements a remis la totalité de son système en cause, pendant que la France remettait en cause les classements, au prétexte que la méthodologie était anglo-saxonne ! Aujourd’hui les choses ont changé: on prend conscience de certaines lacunes, qui apparaissent clairement à la lecture des différents classements et qui sont confirmés par des enquêtes propres à l’Éducation nationale. Ce qui est en revanche incontestable, c’est que le système français développe une certaine rigueur (structuration de la pensée, construction de l’argumentation, pensée philosophique, dissertation…) qui aboutit à la fameuse copie de philosophie du Bac, laquelle est assez unique en son genre. C’est à coup sûr un réel atout français. Mais le problème, c’est qu’il n’y a qu’un tiers des élèves qui arrive au bac général ; le second tiers des élèves s’oriente en effet vers un bac pro ou technologique ou est formé à une technique (le tout sans bénéficier de cet enseignement qui fait la fierté de l’école française) ; et le dernier tiers a décroché depuis longtemps ! Il est clair que ce goût pour la rigueur de l’analyse (grammaticale et autre), poussé, côté français, très tôt (dès le collège) et à l’extrême, se développe au détriment du plaisir de lire et de découvrir: et cette approche élitiste laisse beaucoup d’élèves sur le carreau. C’est tout de même très problématique. D’autant qu’une des obsessions françaises (liée à l’idéal républicain) est d’avoir un système égalitaire… ce qui n’est absolument pas le cas.

3.14 — Existe-t-il une école idéale?

P. G. — Il n’y a pas de formule magique. Toutes les écoles se posent en effet des problèmes d’exigence et de compétence et s’interrogent sur la meilleure façon d’arriver à éduquer le plus grand nombre. Et tout cela se passe à un moment charnière où de nouvelles questions se font jour : quelles sont les compétences de demain ? quelles sont celles qui vont être requises ? comment les acquérir? comment tenir compte des nouveaux outils et comment les intégrer ? Un tas d’études sont en cours pour répondre à ces interrogations. Ce qui est certain, c’est que le bien-être doit être considéré comme un véritable outil d’apprentissage et qu’il est évident que cet outil n’est pas assez pris en compte par l’école française. La tendance est particulièrement complexe à corriger dans une structure si fortement centralisée.

3.14 — Dans quel sens ?

La centralisation extrême ralentit ou neutralise les changements. Il y a des choses que l’on connaît parfaitement, des changements que l’on sait nécessaires et que l’on ne parvient pas à mettre en place.

Lutter contre le monolithisme

3.14 — Vous dites avoir été frappé, en arrivant en France, par le fait que l’école était un sujet de discorde nationale. En France, on se mobilise activement (au sens où on descend en masse dans la rue) autour de ce qui touche à l’enseignement. On fait de même autour de ce qui touche à la « retraite » : les Français (on vient d’en avoir une nouvelle preuve) sont en effet ceux qui combattent avec la plus grande vigueur l’idée de longévité au travail. Ne peut-on pas établir un lien entre ces deux sujets ? Si l’on met de côté la question de la pure fatigue et celle de la pénibilité, ne peut-on pas expliquer notre rejet du travail à l’aune de notre condition d’écolier ?

P. G. — (Sourire). Je me suis posé la question de savoir à quel point la société française était modelée par son école. La structure des relations entre élèves et professeurs se reflète à n’en pas douter dans la structure des relations entre employés, dirigeants, syndicats, etc. La méfiance et la défiance —qu’on a repérées dans l’école française— est souvent de règle dans l’entreprise. Au vu du temps énorme que l’on passe à l’école (études primaires, secondaires, voire supérieures), il y a forcément des ponts et des passerelles entre ce monde et celui du travail. Il faudrait mener des études sérieuses et suivre des étudiants pendant trente ans pour mesurer l’impact du système scolaire sur leur vie personnelle et professionnelle.

3.14 — Concrètement, que peut-on changer pour améliorer l’école française ? À quoi doit-on s’attaquer en priorité ?

P. G. — Il faut faire évoluer deux éléments essentiels : 1°/ Revoir de fond en comble la question de la formation des enseignants. On ne peut pas se satisfaire d’embaucher les professeurs en se contentant de contrôler leur savoir et sans quasiment se préoccuper de la façon dont ils peuvent le transmettre. L’aspect pratique de l’enseignement est essentiel : or il est totalement négligé. 2°/ S’attaquer à la structure « Top-Down » du système, à savoir : ministre, administration, chefs d’établissements… et, tout en bas de la pyramide, les enseignants… le tout chapeauté par une administration très bureaucratique, incapable de mobilité et de réactivité. Ajoutons à cela une absence de véritable travail d’équipe dans nombre d’établissements, voire même de projets pédagogiques. Au final, ceux qui sont en contact direct avec les élèves —à savoir les enseignants—, ne sont pas écoutés et sont infantilisés. En Finlande, pour prendre un des exemples le plus en vue, ce sont les enseignants (eux qui connaissent les enfants, leurs atouts et leurs difficultés) qui créent les programmes et les manuels en se basant sur leur expérience et sur le travail en réseau qu’ils effectuent autour de chaque matière. Tout, là-bas, part de la base. C’est exactement le contraire en France. Le système français est un système très lourd qui doit être décentralisé radicalement. Mais ce n’est pas pour demain. Car si « Changer l’école » est difficile dans tous les pays, c’est, du fait de la structure pyramidale, particulièrement ardu en France.

3.14 — Dans « Ces écoles pas comme les autres » vous vous êtes intéressé de près à tous ceux qui proposent, inventent ou mettent en place une nouvelle façon d’apprendre et offrent aux lycéens et aux parents des formes d’alternatives. Ces alternatives sont-elles une solution ?

P. G. — Je suis allé regarder un peu partout (Montessori, Freinet, Decroly, écoles à la maison, écoles internationales…) : je suis convaincu que certaines sont très intéressantes, d’autres moins. Mais ce qui m’est apparu avec évidence, c’est la nécessité d’accepter que l’école puisse être hétérogène. Il y a des méthodes ou des systèmes qui fonctionnent pour certains mais pas pour d’autres, ou alors qui fonctionnent sur une période donnée pour un élève et pas sur une autre période. Il faut laisser de la place à plusieurs formes d’approche au sein même de l’école. Il faut sortir du monolithisme.

3.14 — Il me semble que PIE fait justement la promotion de cette hétérogénéité. Plutôt que de « changer l’école », notre association a mis en place une structure qui permet aux lycéens de « changer d’école ». En quittant le lycée français pendant toute une année, les participants PIE ont la possibilité de sortir du cadre. Je voulais, pour finir, avoir votre avis sur cette forme d’éducation alternative.

P. G. — Oui c’est excellent. Cette expérience est forcément d’une grande richesse. Le décalage qu’elle induit donne nécessairement du recul aux élèves et ne peut que les aider.

3.14 — Je note avec intérêt que ce n’est pas l’acquis linguistique que vous mettez en avant. Nous qui proposons ces séjours, nous savons que l’apprentissage d’une langue sera toujours la motivation première des jeunes et des parents, mais nous sommes persuadés aussi que cet apprentissage du bilinguisme n’est pas la finalité. Et les résultats nous donnent raison : en effet, si les participants reconnaissent qu’avoir acquis une seconde langue leur a été très profitable (92 %), ils mettent également en avant le fait qu’ils sont revenus plus confiants (à 67 %), plus autonomes (69 %), fiers de leur parcours (57 %), plus sereins (40 %) et plus motivés (72 %).

P. G. — Cette expérience peut aussi être un révélateur de leurs forces et de leurs lacunes, elle peut être d’une grande aide pour adopter un autre point de vue et d’autres perspectives. Beaucoup d’élèves devraient avoir la possibilité de faire ça.

3.14 — Ces programmes restent freinés par des a priori du type : « C’est une année de perdue » ou encore « Mon enfant ne va pas se réadapter » !

P. G. — Que répondre à ces remarques ? Elles nous ramènent à ce besoin impératif d’accepter le principe d’hétérogénéité. L’école doit s’ouvrir et offrir la possibilité à tous de sortir du moule.

Cet article a été publié dans le journal Trois-Quatorze n°60 dans le cadre du dossier spécial sur le “Bien être et bien vivre à l’école”